「セルロースファイバーは蓄熱するから夏熱いのでは?」

- ononoono28

- 2023年3月25日

- 読了時間: 4分

「セルロースファイバーは蓄熱量が他の断熱材とは段違いに大きいんです。」

と話すと、

「蓄熱してしまったら、夏熱いのでは?」と聞かれます。

よくある勘違いなのですが、むしろ逆で、蓄熱量が大きいことで夏に涼しくなるのです。

今回、この疑問に対して、納得のいく答えを出したいと思います。

まず、1㎥あたりの熱容量として、「容積比熱」で他の断熱材と比較しますと…

主な断熱材 | 容積比熱( kJ/㎥・K) |

セルロースファイバー | 106 |

グラスウール10K | 8.4 |

グラスウール16K | 13.4 |

硬質ウレタンフォーム | 46.9 |

ポリスチレンフォーム | 35.0 |

容積比熱で比較するとセルロースファイバーが圧倒的に大きい値になります。

容積比熱とは、1㎥のものを1℃上昇させるために必要な熱量のことです。

つまり、太陽光が同じように当たっていても、厚いセルロースファイバーを上から下まで温めるには多くの熱量が必要で、時間がかかるということになります。

そして、下まで熱が通る前に日が沈み、夜の間に表面の熱いほうから熱が逃げていきます。

これが、室内が夏も涼しい仕組みになるのですが、断熱材の中の見えない熱の動きを説明されても納得できないと思います。

僕もそうでした。自分の目で見るまで完全には腑に落ちません。

そこで、熱の移動が目で見える実験器具を作りました!

上には315Wの赤外線電球が付いています。

出来るだけ強いものを用意したところ、

直射日光を浴びる瓦は日中80℃くらいまで上昇するそうですが、

この実験器では表面温度が118℃まで上昇しました…

パカッと開いて中の温度を測れるようにしています。

上にもシートを敷いてあるのは、熱でホウ酸の粒子が舞い上がらないようにするためです。

中はセルロースファイバー55㎏/㎥を200㎜入れてあります。

ちなみに屋根断熱としてセルロースファイバーを入れる場合、平成28年度基準では最低184㎜あればクリアできます。

実験前の熱はこんな感じです。

全体的に大体室温と同じ18℃前後になっています。

今回、この実験器具で6時間ライトを当て続けます。

その間の熱の動き方、そしてその後の熱の動き方を見ていこうと思います。

では、実験開始

〈1時間経過〉

表面は91.0℃

上部で47.2℃

最下部で17.7℃(初期値から+0.5℃)

熱は大体4分の1程度までしか入っていないように見えます。

〈2時間経過〉

表面は105℃

上部で76.9℃

最下部で18.6℃(+1.4℃)

熱の温度は上昇していますが、まだそれほど浸透していません。

〈3時間経過〉

表面は88.6℃(本当はもっと高いはず・・・)

上部で80.7℃

最下部で19.1℃(+1.9℃)

最も熱そうな箇所は3分の1くらいまで広がり、その下の色も徐々に明るくなってきました。

〈4時間経過〉

表面は106℃

上部で83.4℃

最下部で18.9℃(+1.7℃)

最下部の温度はほぼ変わらず

〈5時間経過〉

表面は98.0℃

上部で80.9℃

最下部で19.2℃(+2.0℃)

100℃以上の熱を5時間当て続けてやっと最下部が2℃上がりました。

〈6時間経過〉

表面は109℃

上部で69.3℃

最下部で19.1℃(+1.9℃)

6時間経っても、最下部の温度の上昇は2℃前後でした。

常に3分の1あたりで熱が滞っている状態になっています。

並べてみると以下のようになりました。

6時間経っても熱が一部分に留まって下まで侵入していないことが見えます。

ちなみに床の温度は19.0℃で、同じ部屋の他の場所で17.5℃だったので、温度差は1.5℃です。

簡単に熱が下まで到達しないのはわかりました。

では、この上部にたまっている熱がこの後どうなるのか…

6時間経過して消灯した直後の熱がこれです。

分かりやすいように色分布に青系も追加しています。

最高温度は66.5℃

〈消灯後1時間経過〉

最高温度は33.6℃(1時間で-32.9℃)

上部の熱は室温に対して極端に高かったため、下がるのも早かったようです。

表面温度は23.4℃

上部(SP1)で31.0℃

最下部(SP2)で18.5℃

6時間経過時点で最下部は19.1℃だったので、0.6℃下がっていますが、床はまだ19.1℃ありました。

〈消灯後2時間経過〉

最高温度は25.8℃(2時間で-40.7℃)

室温は17℃ほどのため、まだ室温より9℃ほど高いくらいになります。

ただ、熱は下へ伝導せず上から抜けていっていることが分かります。

表面温度は23.1℃

上部(SP1)で24.7℃

最下部(SP2)で17.3℃

床の温度は18℃でした。

我が家の床断熱性能の低さが分かります…。

(この床はまだセルロースファイバーを入れていません)

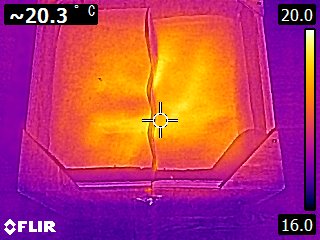

〈消灯後3時間経過〉

最高温度は21.5℃(3時間で-45.0℃)

午後5時から実験を始めたのでこの時点で午前2時です。

暖房をつけていないのでどんどん室内温度も下がっていっています。

表面温度は20.3℃

上部(SP1)で22.5℃

最下部(SP2)で16.3℃

室温に近くなってきたので、だんだん下がり幅が小さくなってきました。

断熱材の中での温度差は6.2℃です。

床の温度は16.1℃

室温は15.5℃でした。

〈消灯後6時間経過〉

最高温度は19.6℃(6時間で-46.9℃)

時間は朝5時、室温は14.3℃でした。

表面温度は17.4℃

上部(SP1)で20.3℃

最下部(SP2)で15.7℃

床の温度は15.3℃でした。

〈消灯後10時間経過〉

最高温度は16.1℃(10時間で-50.4℃)

時間は朝9時、室温は13.4℃まで落ちていました。

ついに最低温度が15℃を下回ってしまったので、ほぼ青になってしまいました。

最高温度でも、実験開始時点よりも1.1℃低くなっています。

表面温度は16.1℃

上部(SP1)で16.8℃

最下部(SP2)で14.4℃

温度帯を110℃~15℃で設定しているので、最低温度が15℃を下回っているところは真っ黒になってしまっています。

床の温度は14.8℃でした。

【結論】

◎セルロースファイバーは熱を受けるとその表面近くで熱を受け止め、少なくとも太陽が出ている間の時間では熱を内側まで伝導しません。

◎太陽が沈んだあとは熱を受けた表面側から放熱し、その後も気温や室温よりも高い熱をセルローズファイバー全体へ広げるようなことはありませんでした。

◎太陽が沈んでいる間(約10時間)で受けた分の熱は放出しきっていました。

これらはセルロースファイバーが熱容量の大きい断熱材であるからこそできることです。

この実験結果を見てもらえれば、熱容量が大きいことによって夏が涼しくなるという話が腑に落ちてもらえるのではないでしょうか。

コメント